Hamilton-Norwood-Skala verstehen ist für alle wichtig, die mehr über androgenetischen Haarausfall erfahren möchten. Denn diese Skala zeigt anschaulich, wie erblich bedingter Haarausfall bei Männern – und in selteneren Fällen auch bei Frauen – Schritt für Schritt fortschreiten kann. Von den ersten Geheimratsecken bis hin zur kompletten Glatze wird der Verlauf in klar definierte Stadien eingeteilt.

Entwickelt wurde die Skala erstmals 1951 von Dr. James Hamilton, bevor Dr. O’Tar Norwood sie 1975 weiter verfeinerte. Heute gilt sie weltweit als Standard, um Haarausfall nicht nur zu dokumentieren, sondern auch unterschiedliche Fälle miteinander vergleichbar zu machen. Dadurch dient sie Betroffenen wie auch Ärzten als Orientierung, wann und welche Therapien sinnvoll sein können.

Hamilton-Norwood-Skala als Orientierungshilfe

Hamilton-Norwood-Skala zeigt zwar nicht jede individuelle Mischform des Haarausfalls, bietet aber ein klares Schema für den typischen Verlauf der androgenetischen Alopezie bei Männern. Sie dient als Grundlage für die medizinische Dokumentation und ist in der modernen Haarchirurgie ein fester Bestandteil des klinischen Alltags.

Typische Muster bei Männern

Mit wenigen Ausnahmen folgt der männliche Haarausfall fast immer einem ähnlichen Verlauf. Meist beginnt er an der Stirn, wo sich die Haarlinie langsam zurückzieht und Geheimratsecken entstehen. Diese Stadien werden in der Skala als „Norwood I–III“ bezeichnet.

Fortschreiten bis zum Oberkopf

In späteren Phasen weitet sich der Haarverlust bis zum Scheitel aus („Norwood IV“). Schreitet er weiter fort, entstehen größere kahle Areale am Oberkopf, die schließlich in den Stadien „Norwood V–VII“ münden.

Endstadium der androgenetischen Alopezie

In extremen Fällen kann der Haarverlust die gesamte obere Kopfpartie betreffen. Übrig bleibt oft nur ein schmaler Haarkranz, da die Haarfollikel in diesem Bereich genetisch widerstandsfähiger gegen DHT sind und meist bis ins hohe Alter erhalten bleiben.

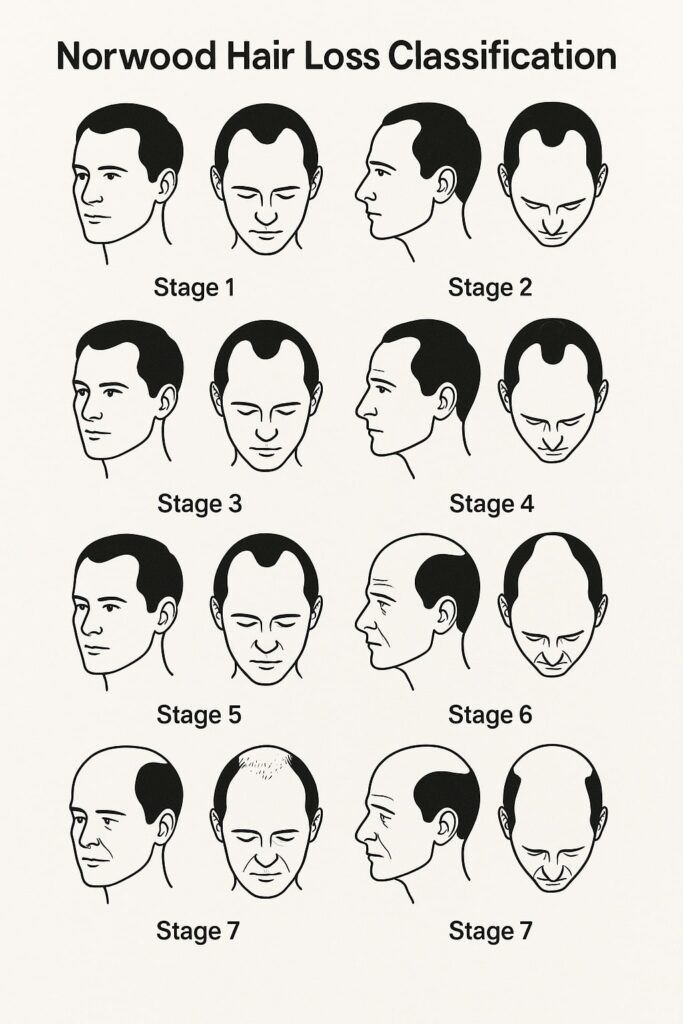

Die sieben Stadien im Überblick

Die Hamilton-Norwood-Skala beschreibt den Verlauf des erblich bedingten Haarausfalls in klar abgegrenzten Stadien – von den ersten, kaum sichtbaren Veränderungen bis hin zur vollständigen Glatze. Jedes Stadium wird durch typische Veränderungen an Haaransatz, Schläfen und Oberkopf gekennzeichnet.

Stadium 1: Die Haarlinie ist weitgehend normal, ein sichtbarer Haarausfall liegt nicht vor. In dieser Phase ist oft nur die genetische Veranlagung erkennbar.

Stadium 2: Erste Geheimratsecken werden sichtbar. Die Haarlinie zieht sich an den Schläfen leicht zurück – meist der Beginn des androgenetischen Haarausfalls.

Stadium 3: Die Schläfen kahlen stärker aus, oder es zeigen sich erste lichte Stellen am Hinterkopf. Veränderungen der Haarlinie sind deutlich erkennbar.

Stadium 4: Der Haarverlust nimmt sowohl an den Schläfen als auch am Oberkopf zu. Beide Bereiche beginnen, sich einander anzunähern.

Stadium 5: Die kahlen Zonen werden größer und die Verbindung zwischen Stirn- und Oberkopfglatze wird deutlicher. Der Haarausfall ist nun für Außenstehende klar sichtbar.

Stadium 6: Vorderkopf und Oberkopf sind komplett miteinander verbunden. Auf der gesamten oberen Kopfpartie fehlt das Haar, nur noch ein Haarkranz an den Seiten bleibt bestehen.

Stadium 7: Das Endstadium des Haarausfalls. Es bleibt lediglich ein schmaler Haarkranz am Hinterkopf und an den Seiten bestehen, da diese Haare genetisch resistent gegen DHT sind und meist ein Leben lang erhalten bleiben.

Faktoren, die den Verlauf des Haarausfalls beeinflussen

Haarausfall verläuft nicht bei jedem Mann gleich. Während einige schon in jungen Jahren deutlich an Haarfülle verlieren, behalten andere bis ins hohe Alter eine relativ dichte Haarpracht. Der Grund für diese Unterschiede liegt meist in drei wesentlichen Faktoren: genetisches Erbe, Hormone und Lebensstil.

Genetisches Erbe:

Die stärkste Weichenstellung erfolgt durch die Gene. Wenn Vater, Onkel oder Großvater früh kahl wurden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch die nächste Generation betroffen ist. Dabei spielt nicht nur die väterliche Linie eine Rolle – auch die Gene der Mutterseite haben großen Einfluss. Beide Seiten bestimmen letztlich, wie widerstandsfähig die Haarfollikel sind.

Die Rolle der Hormone (DHT):

Der eigentliche „Auslöser“ der androgenetischen Alopezie ist das Hormon DHT (Dihydrotestosteron). Es entsteht aus Testosteron und greift empfindliche Haarwurzeln an. Dadurch verkürzt sich ihre Wachstumsphase, die Haare werden feiner, dünner und fallen schließlich ganz aus. Auffällig ist, dass die Haarwurzeln an den Seiten und im Nacken deutlich resistenter gegen DHT sind – deshalb bleiben diese Haare meist ein Leben lang erhalten.

Lebensstilfaktoren:

Neben Genetik und Hormonen entscheidet auch der Alltag über den Verlauf. Dauerhafter Stress, ungesunde Ernährung, Rauchen oder übermäßiger Alkoholkonsum schwächen die Haarwurzeln zusätzlich und beschleunigen den Haarausfall. Auch Vitamin- oder Mineralstoffmängel können den Haarwuchs negativ beeinflussen. Ein ausgewogener Lebensstil mit gesunder Ernährung, ausreichend Schlaf und Stressmanagement kann dagegen helfen, die Haare länger kräftig zu erhalten.

Kurz gesagt: Haarausfall ist nicht ausschließlich „Schicksal“. Genetik und Hormone setzen den Rahmen – doch wie schnell sich der Prozess entwickelt, hängt auch stark vom eigenen Lebensstil ab.

Behandlungsmöglichkeiten je nach Stadium

Nicht in jedem Stadium ist dieselbe Therapie sinnvoll. Hamilton-Norwood-Skala verstehen hilft dabei, den Verlauf einzuordnen und die passende Behandlung auszuwählen. Während in frühen Phasen oft schon sanfte Methoden Wirkung zeigen, sind in fortgeschrittenen Stadien gezieltere oder chirurgische Lösungen erforderlich.

Frühe Stadien (Norwood I–III):

In dieser Phase sind die Haarfollikel noch aktiv und sprechen gut auf Therapien an.

- Minoxidil: lokal aufgetragen, verbessert die Durchblutung der Kopfhaut.

- Finasterid: hemmt die Umwandlung von Testosteron in DHT.

- PRP-Therapie: regt die Haarfollikel durch körpereigene Wachstumsfaktoren an.

- Gesunde Ernährung und Stressabbau unterstützen den Haarerhalt.

Mittlere Stadien (Norwood IV–V):

Wenn Geheimratsecken und Tonsur deutlicher werden, kommen Kombinationstherapien zum Einsatz.

- Medikamente in Verbindung mit PRP oder Mesotherapie.

- Low-Level-Lasertherapie zur Unterstützung des Wachstums.

- Erste Überlegungen zu einer Haartransplantation.

Späte Stadien (Norwood VI–VII):

Hier sind die kahlen Flächen groß, medikamentöse Therapien allein reichen kaum noch aus.

- Haartransplantation mit Eigenhaar vom Haarkranz.

- Haarteile oder Perücken als optische Alternative.

- Manche Männer entscheiden sich bewusst für eine Glatze – ein moderner und selbstbewusster Look.

Am Ende hängt die richtige Wahl vom Stadium, von den persönlichen Zielen und den Erwartungen des Patienten ab. Ein erfahrener Spezialist kann individuell beraten und die bestmögliche Lösung finden.

Psychologische Auswirkungen und Lebensstil

Haarausfall betrifft nicht nur das äußere Erscheinungsbild – er kann auch das Selbstbewusstsein stark ins Wanken bringen. Wer morgens in den Spiegel schaut und feststellt, dass die Stirn höher geworden ist oder der Scheitel breiter wird, fühlt sich oft plötzlich älter oder weniger attraktiv. Das wirkt sich schnell auf soziale Kontakte, Beziehungen oder sogar den Joballtag aus. Zum Glück gibt es heute moderne Lösungen – zum Beispiel in spezialisierten Zentren wie leicesterhaar.de, wo Betroffene individuelle Beratung und wirksame Therapien erhalten können.

Viele Männer (und auch Frauen) greifen zunächst zum „Mützen-Trick“: eine Cap hier, ein Hut dort – Problem gelöst, zumindest für den Moment. Doch auf Dauer ist das keine echte Lösung, sondern eher eine kleine Flucht. Entscheidend ist, die Ursache des Haarausfalls zu verstehen und gemeinsam mit Experten einen passenden Weg zu finden.

Stress spielt dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle. Wer permanent unter Druck steht, schlecht schläft oder ständig angespannt ist, riskiert, dass der Haarausfall schneller voranschreitet. Kleine Veränderungen im Alltag – Entspannungsübungen, ausreichend Schlaf und bewusste Pausen – können hier schon einen großen Unterschied machen.

Auch Ernährung und allgemeine Gewohnheiten gehören dazu. Vitamine, Spurenelemente, Sport und ein gesunder Lebensstil stärken die Haarwurzeln. Allein reicht das zwar selten aus, aber in Kombination mit professionellen Methoden – wie sie in der Leicester Haar Klinik angewendet werden – lässt sich der Prozess deutlich besser steuern und sogar verlangsamen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hamilton-Norwood-Skala und Haarausfall

1. Ab wann spricht man laut Hamilton-Norwood-Skala von Haarausfall?

Die Skala beginnt eigentlich schon bei den allerersten Anzeichen – kleine Geheimratsecken oder ein minimal zurückweichender Haaransatz (Stufe II). Für viele wirkt das kaum bedenklich, aber medizinisch gesehen ist es schon der Startpunkt des androgenetischen Haarausfalls.

2. Ist Haarausfall nach der Hamilton-Norwood-Skala immer erblich bedingt?

Nicht unbedingt. Die Skala beschreibt in erster Linie den Verlauf der erblich bedingten Alopezie. Aber Haarausfall kann auch durch Stress, Krankheiten oder Nährstoffmangel entstehen. Diese Fälle passen nicht immer ins Schema, werden aber oft parallel untersucht.

3. Kann man den Fortschritt auf der Hamilton-Norwood-Skala aufhalten oder rückgängig machen?

Ganz ehrlich: komplett rückgängig machen ist (noch) Science-Fiction. Aber man kann den Verlauf verlangsamen oder in manchen Fällen stoppen. Medikamente wie Minoxidil oder Finasterid, aber auch moderne regenerative Therapien können helfen. Und wenn das Haar schon stark gelichtet ist, bleibt die Haartransplantation als Option.

4. Welche Stufe auf der Skala ist für eine Haartransplantation am besten geeignet?

Meistens dann, wenn der Haarausfall stabil ist und nicht mehr rasant voranschreitet – also zwischen Stufe III und V. Bei sehr frühem Haarausfall kann es noch zu ungleichmäßigen Ergebnissen kommen, bei sehr spätem Haarausfall (Stufe VII) sind die Spenderhaare oft zu knapp.

5. Wie zuverlässig ist die Hamilton-Norwood-Skala in der Praxis?

Sie ist ein super Orientierungspunkt, weil Ärzte und Patienten sofort eine gemeinsame Sprache haben („Ich bin bei Norwood IV“). Aber sie ersetzt keine gründliche Diagnose. Ein erfahrener Haarspezialist – wie in der Leicester Haar Klinik – schaut nicht nur auf die Skala, sondern auch auf individuelle Faktoren wie Haardichte, Kopfhautgesundheit und genetische Vorgeschichte.